寻找元大都

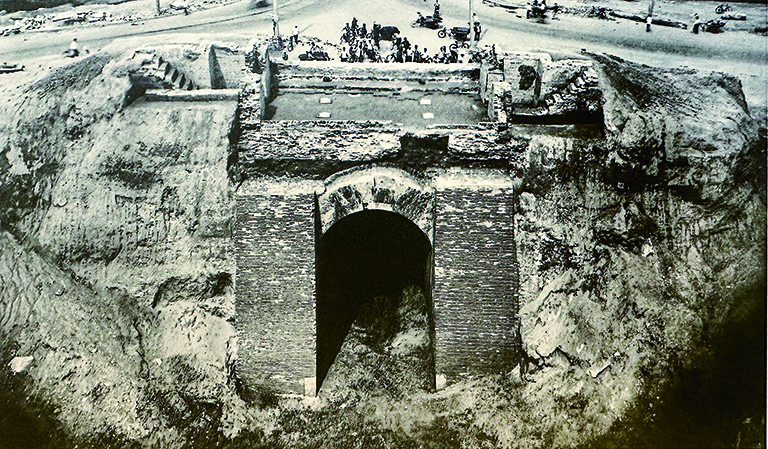

▲元大都和义门瓮城城门楼全景(东西)。翻拍自《元大都:1964-1974年考古报告》

新华每日电讯记者徐欧露

“全城地面规划有如棋盘。其美善之极,未可言宣。”

公元1275年,意大利旅行家马可·波罗抵达“汗八里”时,宫城刚刚封顶。他目睹了一座东方大都会的诞生。

“汗八里”即元大都,意为大汗之城。

横跨欧亚、迈逾前古的大蒙古国正值壮年,元世祖忽必烈认为,“属以大业甫定,国势方张,宫室城邑,非巨丽宏深,无以雄视八表”。1267年,他决定在原金中都的东北郊、以琼华岛为中心,营建一座新的都城,史称“元大都”。北京从此成为全国政治中心。

右拥太行,左挹沧海。马可·波罗赞叹,“世人布置之良,诚无逾于此者。”旅行家伊本·白图泰称此处是“世界上最庄严的城市之一”。为了寻找这个“无限商机”之所,哥伦布推动开启了大航海时代。

在中国古代漫长的都城史中,元大都是第一个由少数民族建立的统一王朝的都城,也是最后一座不在以往旧城基础上改建、平地规划建造的都城。虽然存在不到百年,却凝聚了几千年的城市规划思想,对后世产生深远影响。

此后700多年,元大都被压在明清北京城下,直到有人将浮土掀开一角——1964年到1974年,元大都考古队第一次对元大都进行了较系统的考古勘查。

时隔半个世纪,2024年,《元大都:1964~1974年考古报告》出版。

面貌不清的“大汗之城”

公元1324年,69岁的马可·波罗临终前,朋友要求他删掉书中那些令人难以置信的“谎言”,否则灵魂无法前往天堂。

《马可·波罗行纪》风一样席卷了当时的欧洲,可因为一些“疏忽遗漏”,真实性一度受到质疑,有人认为马可·波罗从没到过中国,是个招摇过市的骗子。

奄奄一息的马可·波罗是这样回答的:“我所说的,还未及我亲眼所见的一半。”

没有太多机会证明他的话了。公元1368年,明将徐达率兵攻取元大都。明清两代北京城累经改建增筑,元大都三分之二的面积被后来的明清北京城叠压,面貌不清。

直到20世纪60年代,还没有一幅元大都城址实测图。当北京老城被誉为“人类在地球表面上最伟大的个体工程”,“深深地沉浸在礼仪规范和宗教意识之中”,人们并不确定这种规划是何时形成的。元明清时期遗留下一些古代文献,元大都外郭城的方位和四至基本确定,可文献关于元大都城市形制的记载多是断片的,尤其看不出整个城市规划的概貌。

最关键的,是元大都中轴线的划定。

北京城的子午中线与明清北京城的中轴线并不重合,略向西偏。很长一段时间,主流观点认为元大都中轴线在明清北京城中轴线之西,即今旧鼓楼大街南北一线。主要依据是《春明梦余录》中的记载:永乐十五年“改建皇城于东,去旧宫可一里许”。

上世纪50年代,不同的声音出现了。清华大学教授赵正之认为,元大都的中轴线即明代的中轴线,两者相沿未变,北京内城东西长安街以北的街道基本上是元大都的旧街。

他的理由是,很多人都认为“旧宫”是指元朝的大内,但在永乐十五年修建宫城时,元大内早已拆除,所以旧宫不是指元大内,而是指的燕王府。后世学者考证,燕王府在元大内,这里讲的旧宫当指拆元大内造紫禁城时永乐帝在西苑造的临时性的宫所,即永乐西宫。

赵正之还抛出另一个证据:旧鼓楼大街向南延长,正穿过中山公园五色土,五色土南有许多古柏树,约金元时期种植。如果元大都的中轴在此,这些古柏正在大都丽正门北到棂星门之间的千步廊上。可是,至今没有发现记载元大都千步廊上种过柏树的文献。

上世纪60年代初,赵正之患肺癌,无力写出他的研究成果。在考古学家宿白的建议下,他们的学生、刚到中国科学院考古研究所工作的徐苹芳每周到医院一次,记录下赵正之的口述。

这是关乎中国古代城市规划史及其承载的思想的重要问题。究竟哪种观点正确,有待新发现特别是考古发现来判断。

正值绘制北京历史地图,明清北京城的格局延续到近代,绘制并不难,唯独元代难以确定。1963年,当时的中国科学院考古研究所和北京市文物工作队组成元大都考古队,后来成为中国考古学会理事长的徐苹芳主持勘查发掘工作。

可如何在北京这样一座古都开展考古,又是从未遇过的挑战。

徐苹芳指出,中国古代城市遗址就保存形态而言可以分成两类:第一种,处于田野中的早期城市,可以按常规的考古学方法进行钻探发掘。第二种,城市在原址使用时间很长,古代城市遗迹处于现代城市地下,很难进行大面积的勘探发掘。他将其称为“古今重叠型城市”,唐宋以后的城市多属于此类,元大都就是其中的典型。

在此之前,对于“古今重叠型城市”,没有主动进行考古发掘的先例。这是个意义重大的挑战。“古今重叠型城市”占了整个中国历史时期城市的后半段,如果找不到合适的考古方法,等于将中国历史时期城市的考古放弃了一半。

幸运的是,元大都还有三分之一没有被后世城市建筑叠压,明初废弃后,成为郊野。

上世纪60年代,北京北郊仍能看到元大都北城墙“ㄇ”形的土丘遗迹,后来加入元大都考古队、来自中国社科院考古所的蒋忠义常骑车去转悠。“夯土城墙高得很,起码还得有个六七米高。”他记得,“保存最好的是元代东北城墙。”

徐苹芳决定,从这里开始。

元大都复原图诞生

“徐苹芳先生比较重视城市的布局,街道布局、胡同多少米一条,是不是跟文献记载一样。”蒋忠义说,第一步就是把这些搞清楚。

考古工作开始不久,他们就将目光投向了中轴线。时隔近60年,85岁的蒋忠义依然记得清楚,“我们在进行这项考古钻探时是十分慎重的,对拟定的两种观点中中轴大街所经过的地方都进行了全面详细的钻探”。

从旧鼓楼大街南口向南,没有发现任何路土痕迹。“这说明,旧鼓楼大街以南不存在南北向的大街,实际上也就否定了以旧鼓楼大街南北一线为元大都中轴线的传统说法。”蒋忠义说。

在景山山后正中,他们发现了“千层饼似的”土层,这是路土的特征,说明这是一条南北向的大街,测得东西宽约28米。这条大街正从元大都宫城正北门厚载门遗迹的正中穿过,向北与今地安门内大街衔接,北对今天的鼓楼。

报告写道:“钻探结果证明,赵正之先生提出的元大都城中轴线即明清北京城中轴线,两者相沿未变的论点是正确的。”

与此同时,考古队开始在明清北京北城垣外、元大都土城内,也就是安贞门南北大街以东、光熙门东西大街以北的范围内钻探元大都的街道遗迹。

即使在今天,开车环行这里也要一两个小时。当时除了零落的村庄,全是荒地,寻找地下的“汗八里”,全靠“一铲一铲地探”。

一戳、一带,观察判断探铲带上来的土质、土色。密的时候,六七公分就要打一个。每钻探一段要再打探沟,观察剖面来复证。“说说容易,但探的话很难。”蒋忠义说。

几片地点经常同时作业,一组城东,一组城西,为了及时发现蛛丝马迹,徐苹芳骑着自行车两头跑,到了中午就在路边找个茶馆,从包里掏出火烧就茶吃。有时干脆不吃。后来参加元大都考古队的黄秀纯觉得,“徐先生正是因为吃饭没规律把胃吃坏了”。

队员们也要绕道很远,才能在荒野中找到一家饭铺。田野补助每日2毛,要有饭铺开具的“误餐报销凭证”才能报销。麻酱面贵,他们就吃一斤白汤面条。老在土路、石子路上走,蒋忠义半年就得换一次车胎。

打了四五年,他们将所有探点连了起来,一片恢弘的路网从荒草之下浮现出来——从光熙门大街至北顺城街之间,排列东西向胡同22条,这与今北京内城从朝阳门(元齐化门)至东直门(元崇仁门)之间排列22条东西向的胡同是相同的。

徐苹芳得出结论:“今天北京内城的许多街道和胡同,仍然基本上保存着元大都街道布局的旧迹。”

长期关注“古今重叠型城市”考古的云冈研究院院长杭侃说,一个古代城市有构成要素,如城墙、城门、主要建筑、街道等。元大都考古将元大都的关键要素,整个框架系统、街道系统弄明白了。

1972年,在元大都考古队发表的论文《元大都的勘查和发掘》中,一幅建立在考古实证基础上的元大都复原图面世。1986年,复原图进一步完善。

建成700多年后,举世闻名的元大都拥有了自己的“肖像画”。

一条南北中轴线南起丽正门,直抵位于城中心的今天的鼓楼,全城的街坊、坛庙、官署等沿中轴线东西均衡分布。大都从内到外,是由宫城、皇城、外郭城套合组成的重城式布局,共有11个城门,街巷经纬分明,相对的城门之间贯通有宽广笔直的大道,南北向主干大道的两侧等距离排列着东西向的胡同。

在今天北京的东单、西单、东四、西四等地,依然能感到这种规划的庄严。这很难不让人想到马可·波罗的描述:“街道甚直,此端可见彼端,盖其布置,使此门可由街道远望彼门也……”

对大都的规划同时深入到街道、居住区的用地划分之中。元大都相邻胡同的间距皆相等,合元代50步,约77米。大街、小街的宽度成比设计。胡同内的土地以8亩为一份规整划出。

徐苹芳进一步指出,元大都符合《周礼·考工记》的规定。

这本中国古代城市规划经典著作,描绘了古代都城的理想模式:“国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市,市朝一夫。”元大都主要衙署集中在皇城南部,即所谓“面朝”。皇城北面市场林立,即所谓“后市”。坐北朝南,太庙在宫城之左(东),社稷坛在宫城之右(西),正符合“左祖右社”。

元代之前,没有一座都城完全按照《周礼·考工记》的布局要求建造,对这套来自儒家经典的都城规划思想体现得最为彻底的,是游牧民族营建的元大都。

法国历史学家勒内·格鲁塞在《草原帝国》中评价元大都的缔造者忽必烈:“在亚洲的其他地区成为成吉思汗的继承人时,在中国,他企图成为19个王朝的忠实延续者。”

延续至今的元大都街巷布局

在《想北平》中,老舍这样描述这座他深爱的城市:“北平在人为之中显出自然,几乎是什么地方既不挤得慌,又不太僻静:最小的胡同里的房子也有院子与树;最空旷的地方也离买卖街与住宅区不远。这种分配法可以算——在我的经验中——天下第一了。”

这种感觉从何而来呢?

1972年,元大都考古工作进入第二阶段,配合北京地铁二号线基建工程,以及随之而来的拆除北京城墙。“不像现在从地底下走,那时候修地铁是大揭盖,从上到下30米。”黄秀纯说。

挖着挖着,地上突然出现了元代薄砖、雕花构建。考古队惊喜地发现,这是一处少见的元代居住遗址。

这座后来被称为后英房的居住遗址,东西宽已突破89米,南北残长30米,是一座十分讲究的大型住宅,虽然有别于明清北京典型四合院,但已形成较成熟的合院式布局。

令人讶异的是,200余颗玛瑙围棋子散落在地上,鲍鱼壳镶嵌成的螺钿漆器和新石器时代石斧也遗落在房中。一方紫端石风字砚碎成几块,背面刻有“此琅琊紫金石,所不易得”等铭文。这种石材十分珍贵,米芾曾得一方,高兴近狂,称其“人间第一品也,端歙皆出其下”。

种种迹象来看,宅子的主人是匆忙离开的。

大都城破后,为防御蒙古人反攻,明军仓促缩减大都北城,仅用一个月另筑北墙垣。百姓来不及收拾,很多东西随房屋一起被埋在城墙下。

随着城墙揭开,十余处元代居住遗址重现天日:有的房屋梁架被捣毁,山墙还保存二三米高;庙宇中的石碑、旌杆立在城墙之中;黄秀纯记得一个龙泉窑的罐子,罐体摔在门槛里,盖子骨碌到台阶下了。“可想而知当时明政府驱赶居民仓皇迁移的悲惨情景。”

这些居住遗址涵盖了不同等级阶层的建筑形式。除后英房这样的高等级大院落,也有三合院的中等人家,考古队还发掘出一片低矮密集的小型二合院“单元房”和单间群居院,小的不到8平方米。

在老北京长大的蒋忠义第一感觉是熟悉。“元代(没钱的)居民跟自己小时候住的条件完全一样,没什么变化。一间房子半间炕,旁边起个炉灶。”

“别管谁,没有大杂院。”他说。分布在胡同内的民宅院落皆坐北朝南,以北为正房,门窗皆面南,冬天背风向阳,采光明亮,居住舒适。每座院落均方方正正,与大都城的形制协调统一。

20世纪初,旅居北平的法国作家谢阁兰仍在感受这样的余韵。他在寄给作曲家德彪西的信中,称北京城是“梦寐以求最理想的居家之地”。

“如今北京内城胡同与四合院的民居建筑形式,应是元大都居民宅院的遗痕。”考古报告写道,“七百多年前的元大都街制布局一直延续到今天,证明这个街道布局是合理的,它能适应当今现代化城市的交通需要,是中国城市规划中十分珍贵的遗产,也是北京胡同文化底蕴的根源。”

从中轴线、胡同到积水潭、大运河,随着考古推进,元大都的珍贵遗产不断被揭开。

由江南北上的书法家赵孟頫,作诗描绘元大都的景象:“海上春深柳色浓,蓬莱宫阙五云中。”

“海”便是积水潭,与高梁河、通惠河构成元大都的漕运水系。漕船经元代开凿的通惠河入大都,停泊于此,舳舻蔽水。虽然明初积水潭逐渐失去漕运功能,但元代截弯取直后的京杭大运河,直通南北,流淌至今。

1974年,新街口豁口外基建施工时发现元大都海子泊岸码头遗址,黄秀纯记得,在南北长60米、东西宽40米的黑色淤泥中布满“地钉”,上面横铺柏木板,木板上再铺两层衬枋石。“纵观其规模,想象当年的海子码头是何等雄伟壮观。”

除了漕运水系,元大都还有由金水河、太液池构成的宫苑用水系,金水河在大都城内的流向文献记载不清,考古工作第一次将其揭示了出来。

和义门的发现与拆除

1969年,新都暖气机械厂的工人郭源,接到一个任务——协助拆西直门瓮城。他们从西城墙上往下扔砖,开始是明代的砖,扔着扔着发现,底下的一层跟明砖不一样了,青中透黄,更长更宽也更薄。

忽然,砖下露出一个月牙形空洞。多年后,他在文章中回忆:“我跳进空洞,用力一推,余下的墙砖呼啦一下倒向东边,露出一个小城门洞。”

元代的和义门瓮城城门,从明城墙里露了出来。谁都没有想到。

元大都建设之初并无瓮城。至正十九年(1359年),“诏京师十一门皆筑瓮城”,主要目的是阻止农民起义军进攻。明正统元年(1436年)修建京师九门城楼时,将原瓮城压在了新瓮城之下。

徐苹芳第一时间带领元大都考古队赶赴现场。蒋忠义跑去请郭沫若来看,“郭老站在城墙上一看,哎呀不得了不得了,这真是非常完整”。

关于元代瓮城的结构、规模,史料很少,和义门瓮城的发现为研究元代瓮城提供了极其宝贵的实物资料。

城门由内外两个券洞组成,城楼已毁,尚存木门两侧的“门砧石”和半圆形的铁“鹅台”,与宋代《营造法式》所记形制完全一样,为考古发现中仅见的实例。御防火攻城门时的灭火设备也是我国建筑史上前所未见的新资料。

要搞清和义门的建筑结构,不能动用挖土机,只能靠人力拆砖挖土,当时的哲学社会科学部下属各研究所的职工轮流到工地参加劳动。徐苹芳记得,考古所所长夏鼐劳动时,边清土边观察和义门遗迹,趁没人注意,小声嘱咐他发掘时应注意哪些事情。

这个考古发现太重要了。是保住和义门,还是拆除和义门?

“整体保护,这就是一个最大的博物馆,全世界都没有。包括城门楼,包括外头的瓮城,都搞清楚了,而且保存得非常完整。”蒋忠义说。

谁也做不了主,最后请示郭沫若。徐苹芳在《我所知道的夏鼐先生》中写道:“‘四人帮’垮台后的一次宴请外宾的宴会上,郭老惋惜地对夏先生说,真不应该把元大都和义门遗迹拆毁,当时不敢说这种意见,现在后悔不及。”

拆除之前,要做全面测绘。测绘由考古所郭义孚负责,刚刚接触考古的黄秀纯被北京市文物管理处考古队派去协助。他记得,时值隆冬,郭义孚冷得“跺着脚画图”,即使这样,也要按比例“一块砖一块砖地画”。他们希望为这座世界上独一无二的瓮城,留下尽可能完整的最后的记录。

拆除过程中,胃病严重的徐苹芳几乎每天到工地测绘和记录城门的细部结构,关键部分恳请拆除工人放慢速度,改用人力挖砖,便于看清夹在城墙中的木构痕迹。

为了拍出和义门瓮城的俯视效果,他们借来北京市第一消防中队的云梯车。云梯升高后晃得厉害,摄影师想出一招——先把相机绑在云梯上,再把自己绑在旁边,摸准晃动的节奏连按快门,选出一张最佳上图版。

最终,和义门结构图、文字记录和照片记录全部取得,所有资料保存至今。

翻开考古报告,每处遗址都留下了尽可能详尽的“档案”。“按照测绘图能复原。”黄秀纯说。

徐苹芳经常嘱咐:“一定要多照相片,我们花几万块钱(发掘),将来能留下的就是照片。所以一定要多照,别心疼胶卷!”

黄秀纯回忆,当时一年的发掘经费大约1万元左右,他拿着报告去找地铁工程兵司令部批。“他们说太便宜了,我们挖一立方米就得一万,你们全年才要一万块钱?批了!”

即使如此,经费依然有限。工地没有办公室,发掘后英房遗址时,他们用草帘和竹竿搭起一个棚子,摆上大条凳,因为像极茶摊,棚子得一雅号,叫“雨来散”大茶馆。

1974年,配合地铁工程的考古工作全部结束,进入整理阶段。

因为“搞过唐代瓷器”,中国社科院考古所的李德金被请来整理元大都瓷片。为弄清三四万件瓷片的产地,她跟同事走访了14个省市,上百个窑口。很多窑口在深山,他们和几米长的蟒蛇打过照面,为了找到一座土窑,一天翻了50多里山路。

当时正流行牡丹牌9寸黑白电视机,黄秀纯告诉孩子,等报告出版,用稿费买一台电视机。后来几乎家家有了电视,再后来牡丹牌的“彩色21遥”出来了……但因为种种原因,报告迟迟未能出版。

2011年,原定完稿前夕,徐苹芳逝世。按他生前要求,当年参加元大都报告编写且仍健在人员,把报告未完成部分补写齐。

蒋忠义是主要整理者之一,两年时间,他几乎吃住在办公室,所有资料都用稿纸手写,摞起来有1米多高。校对完的书稿要送回出版社,怕丢,黄秀纯不敢寄快递,是坐地铁抱过去的。

这位年纪最小的队员当年已经70多岁。“我那会儿都70多了,蒋先生还叫我小黄,他说他不一定能见着这报告了,他都80多岁了,嘱咐我好好活两年,一定要见着这报告。”

2024年3月,《元大都:1964~1974年考古报告》出版。

前言写道:“元大都考古工作从1964年开始,到报告正式出版,历经半个多世纪,感受颇多。虽然元大都考古队成员近一半都已作古,健在的成员也都年过古稀,但编写报告的最后阶段,我们仍按考古要求,力求科学严谨,若能对宋元考古有所贡献,我们也就安心了。”

城市规划的“东方模式”

“元大都考古在中国城市考古上有示范性。”杭侃说。

通过元大都的勘查和复原,徐苹芳摸索出一条规律:“一个古代城市的街道布局形成以后,是很难作全局性改变的。”在前人的基础上,他提出一套“古今重叠型城市”考古的基本方法。

“这对于‘古今重叠型城市’考古和保护有重要意义。”北京大学考古文博学院副教授刘未说,古今重叠是中国中古以降城市发展的重要特征,全国历史文化名城中的大多数属于“古今重叠型城市”。“塞外旷野之上的辽金元城址,开展工作障碍较少,在调查和发掘方面都取得了显著成果;而内地数量更为庞大的宋元旧城多被今日城市建筑所叠压,考古工作极难进行,研究进展相对缓慢。在这种情况下,针对‘古今重叠型城市’的基本特点,运用与之相适合的考古学研究方法就变得非常关键。”

循此方法,扬州唐宋城、杭州南宋临安城等“古今重叠型城市”的规划布局、复原研究,相继取得重要进展。

对于为何要重视一座古代城市的规划,徐苹芳这样解释:“中国古代城市建设有悠久的历史,这是我们中华民族历史文化中的一个很重要的部分,它在一定程度上反映了中华民族历史文化发展的历程和特点。”

事实上,随着考古等资料的披露,从探析数术规律到分析设计理念,关于元大都规划及其承载的文化思想的研究,近年来不断丰富和深入。

考古报告出版4个月后,当地时间2024年7月27日,联合国教科文组织第46届世界遗产大会通过决议,将“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”列入《世界遗产名录》。

世界遗产委员会认为,这条肇始于元的“北京中轴线”所体现的中国传统都城规划理论和“中”“和”哲学思想,为世界城市规划史作出了重要贡献;作为中国传统都城中轴线成熟阶段的杰出典范,代表了世界城市历史中的一种特有类型。

“中国古代城市与欧洲的古代城市有着本质的不同。”徐苹芳提出,欧洲古代城市的性质是以工商业和市场为主,街道是自由发展出来的不规则形态,这便很自然地形成了不同历史时期的街区。中国古代城市是政治类型的城市。从公元3世纪开始,城市的建设就严格控制在统治者手中,不但规划了城市的宫苑区,也规划了居住在城中的臣民住区(里坊),对地方城市也同样规划了地方行政长官的衙署(子城)和居民区。

“在世界城市规划史上有两个不同的城市规划类型: 一个是欧洲(西方)的模式,另一个则是以中国为代表的亚洲(东方)模式。”徐苹芳在《北京旧城城市规划在中国和世界城市规划史上的地位与价值》一文中写道,“中国古代城市规划是代表着世界城市规划史上两种不同规划模式中的一种,北京旧城不但是亚洲(中国)城市模式典型的实例,也是尚保存于现代城市中继续使用大面积古代城市街道规划的孤例,它在世界文化遗产上的价值,没有第二座城市可以与之相比。”

这位终其一生都在为古城保护奔走的学者,一直在呼吁:“在中国历史文化名城保护上要保护中国特有的古代城市规划的遗址遗痕,才能体现出中国古代城市的格局和风貌”,“要想做好保护历史文化名城的工作,首先必须弄清楚每一座历史文化名城的历史及其城市规划”。

杭侃指出,因为种种原因,“古今重叠型城市”的考古工作和方法应用得并不普遍,“导致许多地方城市,包括历史文化名城在还没有研究清楚其发展脉络的情况下,就遭到建设性的破坏”。

以什么样的态度来面对古代城市和其中的历史遗迹,元大都也留下了它的遗产。

大都南城垣西段定基时,正巧要过金初始建的庆寿寺双塔。为作避让,忽必烈敕命城墙“远三十步许环而筑之”。形状方正的元大都,在靠近庆寿寺双塔处改筑了一小段弧墙。

“我可以预言,若干年后,一个城市中有没有保留自己历史发展的遗痕,将是这个城市有没有文化的表现。”700多年后,目睹了双塔风姿的徐苹芳写道,“考古学家现在正从事的中国古代城市的考古工作的现实意义也正在于此。”